���₩�ȏt�̌ߌ�

���������W�J��

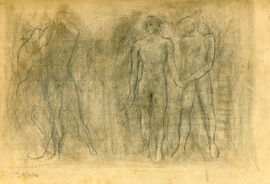

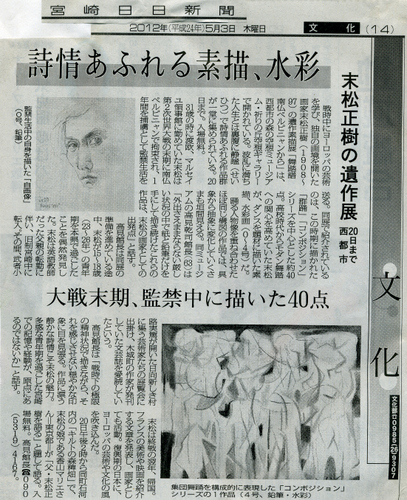

�炫�����Ă����R���̉Ԃ��U��A���̊Ԃɗt���ƂȂ����B���Ă��̒��P���̑�n���J���A�u�����ƌ|�p�̗Z���ɂ�闝�z���Â���v�̖����f�����Έ�\���Ƃ��̒��Ԃ������h�i�ȋF�����������E��������������u�F��̋u��z�M�������[�v�̋�Ԃ͐�捂ȋ�C���ɖ������ꂽ�B����E���̂��Ȃ��A���𒆂̃t�����X�E�X�y�C�������̒��ŕߗ��ƂȂ�A��N�Ԃ��z�e���̈ꎺ�ɍS�����ꂽ�܂܁A�G��`����������ƁE���������̍�i���A�M�������[�̕ǖʂɕ����A�����ɂ͎���z���������ȉ��y�̂悤�ȋ����ƁA�����ɂ�炮���̂悤�ȋC�z���Y�����̂ł���B

�V�����V���c�s���܂�̖��������́A�P�S�܂ł������ʼn߂������A�P�T�̎��A���e�̋{�茧���{�蒆�w�Z�ւ̓]�ɂƂ��Ȃ��{��Ɉڂ�Z�݁A�O�N�Ԃ��߂����i�P�X�Q�S�|�P�X�Q�U�j�B�썑�̖��邳��A�������ҏ��H���Ăɂ���ĊJ����Ă����u�����V�������v�A�����ɉ��삵�Ă��������Ȍ|�p�����̋C���Ȃǂ��A�k���炿�̐����ɑ傫���e����^�����B�����̋{��́A�V�������ɏW�܂����|�p�Ƃ��������y�ɕ��̊G��`���ċ{��s�ŃO���[�v�W���J������A���P���ł͐Έ�\���̗F���Ђ��J���i�߂��肵�Ă����B�����́A���̎����ɖ{�i�I�ɊG�M�������L�����o�X�Ɍ���������A�J���f�B���X�L�[�́u�|�p�_�v��ǂ�A���P���ݏZ�̌����r�������s���Ă����G���u�����ҁv�����ǂ����肵���B

���̌�A�R���A�����V���c�Ȃǂ�]�X�Ƃ��邪�A�Q�R�̎��i�P�X�R�P�N�j�㋞�B�G��≹�y�A���A�����Ȃǂ̒��Ԃƌ𗬂���B���ƂɃh�C�c�̕����u�m�C�G�E�^���c�v�Ƃ̏o������̌�̉^���Ɍ���I�ȉe����^����B�R�P�̎��i�P�X�Q�X�N�j�A���{�̕������Љ���s�̈���Ƃ��ēn�����A�p���ʼn߂����B�����ł������̌|�p�Ƃ����Ƃ̏o�������B���A����E��킪�u�����A�����}���Z�C���̎��قɋ߂Ă��������́A�A�������A�h�C�c��̉��̃t�����X�ʼn߂������ƂƂȂ�B�����đ�햖���ɃX�y�C���ɒE�o��}��r���A�����̒��y���s�j�����ōS������A��N�Ԃ��z�e���̈ꎺ�Ɋċւ���ĉ߂����B���̘ؗ�����ɁA�x��l�̌Q����`�������A���ꂪ����ɒ��ۉ�����Ă������B

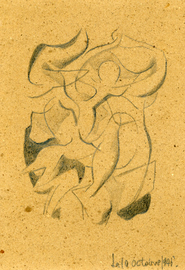

����W�����ꂽ��i�̑����́A���̎����ɕ`���ꂽ���̂ł���B�y���s�j�����ł́A�h�C�c�R�ɋ��͂����t�����X�l���߂܂��ďe�E�����ȂǁA�����̋��ɐg��u�����A��i�Q����́A�u�푈�v�̉��͕��������A�ނ���Â��Ȏ���Ɖ��y�̂悤�ȋ��������������Ă���̂ł���B�����̐g�̏��������A�G�ɓ��������A�Ƃ��A�|�p�ɋ~�������߂��Ƃ�������������l�����邪�A���́A���̉�ʂɕY����捂ȋ�C���������A���������̊G�̎����ł���A��ƂƂ��Ă̑̎����Ǝv���B�Ƒ��Ƃ̊�����A�������A�u�コ�v��u�ڋ����v�Ȃǂ��܂���l�̉�Ƃ̈�ʂł͂��낤�B�����������܂߂��S�̂����������Ƃ�����ƁE�����ƂȂ̂ł���A�����Ďc���ꂽ�f�`�Q�ɕY�������ȉ��y���Ǝ�������A���̉�l�̓����ł��낤�B

���₩�ȏt�̌ߌ�A��i��W�����Ȃ��玄�����������z�́A�ȏ�̂悤�Ȃ��̂ł������B

�I��̗��N�i�P�X�S�U�j�A���������͓��{�ɋA�������B�Ɗw�ŊG���K�����A�����ƂƂ��Ă��������������́A���̓��{�Ńt�����X���p��f����Љ�镶�͂\���A��ƂƂ��Ă������B�}���Z���E�J���l�̉f����u�V��V�~�v�Ɩ����Ƃł��m����B�������̓��{�̌|�p�E�����̎w�j�ƂȂ銈����W�J���������l�̈�l�ł������Ƃ����悤�B���A���̖��������̔��p�j�I�@��N������Ƃ��n�܂��Ă���Ƃ����B���̓W������@�ɁA�{��ł̖����̋O�ՂɌ������Ă��邱�Ƃ��肤���̂ł���B

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@