桜の花が咲き出したいまごろになって年賀状のことなどを書くのはどうかと思われるが、来年の正月まで待っていると他に書きたい主題がたち現れてきたり、興味が他に移ったりしてついには書かずに終わってしまうおそれがあるから、思い立った今、書いておくこととする。

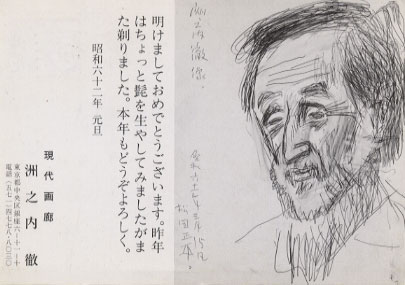

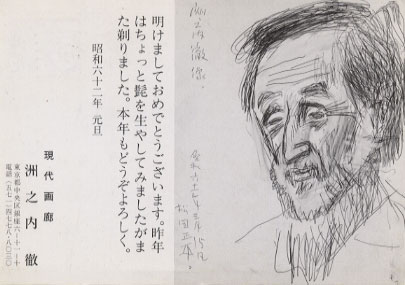

この年賀状(上記写真)は、昭和62年(1987)の正月のものだから、1986年に開館した「由布院空想の森美術館」の一年目にあたる。そしてこの年の10月に洲之内氏は亡くなっているから、すなわちこれが、洲之内さんからの最後の年賀状なのである。

なにゆえ、いまごろになって遠い昔の一枚の年賀状のことなどについて語りだすかというと、じつは、私は、湯布院の湯の坪街道という当時は鄙びた通りで小さな骨董屋をしていた時代から空想の森美術館の15年を経ておよそ30年分ぐらいの年賀状を大事に保管していたのだが、その中には今となっては骨董的価値が付く高名な作家からのものや大切な人からのものなどが数多く含まれていた。その二千点ほどもあった葉書類が、数年前の長雨で、入れていた葛篭(つづら)ごと黴だらけとなったため、断腸の思いでそれを焚き火に投じたのである。

骨董屋を始めてすぐの頃に田舎の民家で買った愛着のある籠と、年賀状の束が火にくべられた瞬間、わずかな風が巻き起こり、一枚だけ、ひらりと空中を漂いながら舞い落ちてきた葉書がある。拾い上げてみると、それが洲之内氏からの最後の年賀状であった。そしてそれは、黴も付いておらず、汚れも比較的少ないものだったので、私は万感の思いをこめて部屋に持ち帰り、汚れをふき取って机の脇の棚に飾った。

洲之内徹氏が湯布院の町を訪れたのは、1981年のことである。

その時のことを、私は、「回想の現代画廊」刊行会編「州之内徹の風景」(春秋社/1996年)

に書いたので、ちょっと作業が面倒だがここに採録する。

『湯布院の洲之内徹

はじめて洲之内徹氏が湯布院を訪れたのは、1981年の秋のことだった。

その日、山に囲まれた湯布院の里は紅葉の盛りであった。洲之内氏は、

由布岳の中腹の原生林の中ほどにあるひときわあざやかな一本の木を指差しながら、

「あれは何の木だろう、なぜあの木だけがあんなに真っ赤なんだろう」

と不思議がっていたので、私はその日のことを鮮明に覚えているのである。

その時は、洲之内氏は、放浪の詩人画家、佐藤渓の足跡をたずねて湯布院へ来たのであった。

佐藤渓は、中国大陸での戦争体験などを経たあと帰国し、初期の「自由美術」の活動に参加したり宗教団体に出入りしたり、みずから芸術教の教祖と名乗ったり、「箱車」という移動式住居に寝起きして絵を描き続けたりするという、きわめて個性的な行動を示したのち、飄然と放浪の旅に出たのである。そして、旅先で倒れ、当時湯布院にいた家族のもとに引き取られ、その短い生を終える。

それからおよそ三十年ぐらいの年月が経過するのだが、洲之内氏は、

ある時、麻生三郎氏と会っていて、麻生氏から

「俺は佐藤渓という絵かきの遺作展をしてやるという約束をしておきながら

まだ果たしていないのだ。どうやらその佐藤の遺族が九州の湯布院という町に住んでいて、

かなり纏まった遺作を保管しているということなのだが・・・」

という話を聞いた。それで、

「では、私が行って見てきましょう」

ということになって洲之内氏は湯布院にやって来たのである。

佐藤渓は1994年の「東京駅ステーションギャラリー」での大規模な回顧展の実現、

NHK「日曜美術館」での全国放映などによって、美術史に記録される作家となった。

その経緯や洲之内氏の果たした役割などは、すでに各方面で論じられているので

ここでは述べない。じつは、洲之内氏の湯布院訪問の目的は、佐藤渓の遺作を

見ることのほかにもう一つあったのだ。それは、私(筆者)自身に関する事柄なので、

これまで数人の友人との茶飲み話程度にしか語る機会はなく、そっと胸に秘してきた

ことなのだが、今回、湯布院と洲之内徹との関係における知られざる一面を

語るという名目で(資料的価値はほんとんどないと思われるのだが)公開することにしよう。

その日、洲之内氏は、朝日新聞のOBで現代画廊の常連の早稲田さんという年配の紳士と一緒に湯布院町内のホテルで私を待っていた。二人の部屋は、どういうわけかホテルの新婚さん専用のツインルームになっていて、艶っぽい照明が妖しく室内を染めていた。

それは、当日の宿を手配した佐藤渓の実弟、和雄氏の配慮がどこかで行き違いになって

そういう場面が現出していたのであろうが、なんとも不似合いな情景ではあった。

私と洲之内さんとは、その赤紫色の光に照らされて、少しの間じっと見つめ合っていた。

私はその間、

―似ている。世の中には自分とそっくりな人間が必ず一人はいるものだというが、これがそうなのか。そうだとしたら幸運なことだが、自分もあと三十年もしたらこのような風貌になるのだろうか・・・

というふうなことを考えていた。

洲之内氏は、少時の沈黙の後、

「いや、こういうのを似ているというのだろう。成川君の言ったとおりだ。自分とよく似た人間がもう一人いるということはあまりいい気持ちではないが、この人ならいいよ。了解した」

と言って、同意を求めるように早稲田さんのほうを向き、そして私の顔を見て、にっこり笑った。早稲田さんは二人の顔を見比べ、うんうん、と言いながら、しきりにうなずいていた。

成川雄一氏は、春陽会所属の画家で、洲之内氏の古い友人である。そのことは「気まぐれ美術館」の連載にも書かれた。その成川氏に、洲之内さんが、

「近いうちに九州の湯布院という町に行こうと思っているのだが・・・」

と言うと、成川さんは、

「湯布院へ行ったら高見という人に会うといい。洲之内さん、その人はあなたにそっくりですよ。

体格も顔立ちも、その言動も」

という答えが返ってきたので洲之内さんは驚いたのである。

その時、氏の手元には私(高見)からの手紙があったからである。

その手紙の内容を要約すると、

「自分は『きまぐれ美術館』の連載を愛読し人生のテキストとしている田舎のアマチュア画家だが、『気まぐれ美術館』の連載のなかで、洲之内氏が成川氏の初期の仕事について触れ、あのころが良かった、生川君、あそこまで帰れよ、という意味のことを言っている。しかしこれについては異議を申し立てたい。画家が元の位置へ引き返すことが出来るはずがないと思うのだ、云々」というのものであった。その手紙を面白いと思い、湯布院へ行ったら手紙の主(つまり私のこと)に会うつもりだったのだが、成川氏と私とが知り合いだったとは思いもかけなかったというのである。

成川氏と私とは、その数年前、湯布院で会っていた。写生旅行のため湯布院に来た氏を、私が案内する役目を仰せつかったからであった。私は病気の治療のため湯布院へ来たのが縁で、この町に住み着いたばかりであった。そのころ勤めていた旅館「亀の井別荘」の客として来た成川氏のための接待役という役回りであった(成川氏と湯布院の人々の縁については省略)。そのころは私も現場へ出て風景写生を重ねていたから、成川氏と私はさしずめ旅の画家と画学生とでもいうような絶妙のコンビネーションとなった。だが、氏はそのころは深刻なスランプに悩んでいて、私も下手なりの悩みを抱えていた。成川氏は、懸命に筆を走らせながら、

「描き続けること、描き続けること。それしか脱出する方法はない・・・」

と、私にも、自分自身にも言い聞かせるようにつぶやき続けるのであった。

私はその真摯な制作態度に深く感銘を受けていたから、前記のような手紙を洲之内さんに出したのだったが、まさか、それが氏の目に止まるなどとは夢にも考えていなかった。だから、初対面の夜、洲之内氏がポケットからその手紙を取り出し、

「貴方とはこの手紙に書かれていることについて話をしたいと思っている・・・」

と切り出された時の驚きは形容しようがない。「気まぐれ美術館」は遠い世界のできごとで、洲之内氏は雲の上の人だと思っていた私にとって当の本人と会っているということだけで、すでに夢の中にいるようなふわふわした状態だったのであるから。

けれどもその夜は佐藤渓のことへ話題が移行し、翌日は佐藤の作品を見、洲之内氏は次第に佐藤渓の世界へ没頭していったから、手紙の件については話す機会がなかった。

次の日、佐藤の絵を見た。前日の好天は一変して、雨の降る暗い日であった。古い民家の押入れの中から取り出された作品を私が受け取り、洲之内氏へと手渡した。氏は言葉もなくそれらを見入っていたが、作品が持つ暗さと雨の音とが混交し、部屋は一種異様な雰囲気に支配された。それが、洲之内氏と佐藤渓、そして湯布院との出会いの最初のシーンであった。

その日の夕刻、洲之内氏は四国へと渡り、高知県中村市在住の画家・田村裕典氏(「骨」などの作品で気まぐれ美術館に登場)のアトリエに立ち寄り、東京へと帰ったはずだ。

洲之内さん愛用の皮のショルダーバッグに、佐藤渓の作品が十点ほど入れられていた。

連載「気まぐれ美術館」に佐藤渓が登場したのはその直後のことで、

現代画廊での「佐藤渓遺作展」の実現はその一年後のことであった。』

長い引用となったが、私は昔話がしたいわけではない。この一年後に開催された現代画廊での佐藤渓遺作展で、私は佐藤渓の作品12点を買い込んだ。由布院空想の森美術館の設立準備資金がそれに当てられ、佐藤の絵は散逸しないで遺作展も開催され、湯布院へ持ち帰れるという遺族・現代画廊・私の三者の思惑が一致したのである。

その佐藤渓遺作展の折、洲之内さんの大森のアパートへ泊めてもらうという幸運に恵まれたことなどは、このブログで連載し、「森の空想ミュージアム」のホームページにファィルした。

洲之内徹氏と現代画廊のことについてはインターネット検索等で

すぐに探せるのでそちらを参照してください。

その佐藤渓遺作展の最終日、現代画廊を出て旧式の手動式エレベーターに乗ったのは、

なぜか洲之内さんと私の二人だけだった。

「みんな、どこへ消えたのだろう・・・」

と洲之内さんは不思議そうな顔をした。が、気を取り直したふうに、

「スエヒロで焼肉でも食って別れよう」

と私を誘って、銀座の焼肉屋に入った。その有名な店の肉は、由布岳の草原を歩き回った黒牛を食べ慣れた者としては少々物言いを付けたい程度のものだったが、別れ際に洲之内さんが言った二つのことは、私を驚かせる内容のものだった。

その一つ。

「僕もねえ、あとどれだけ生きられるかわからないから、コレクションの行き場を探しているんだよ。君の空想の森美術館が出来上がったら預けてもいいよ」

もうひとつ。

「それとね、君も現代画廊で君の絵の展覧会をしてください」

この二つは、かなえられない夢として終わったが、今も私の心の中に大切な宝物として蔵われているのである。私の絵と洲之内さんの言葉、「モダンジャズと犬」というタイトルで「きまぐれ・・・」に書かれた狛犬のことなどは、いつかまた書きたいと思う。

その後、佐藤渓の遺作を収集し、展示した「由布院美術館」が誕生し、空想の森美術館と両輪で「由布院アート」と呼ばれた時代を牽引したが、この三月、その由布院美術館も閉館するという。また一つ、時代が変転した。

*カットはいずれも現代画廊の佐藤渓遺作展で購入し、由布院空想の森美術館の壁面を飾った佐藤渓作品。現在は由布院美術館=別府潮聴閣所蔵。東京駅ステーションギャラリーでの佐藤渓回顧展図録から。

*

付記

落ちた天井のこと

洲之内徹氏からの最後の年賀状のことを数年ぶりで思い出したのは、今年の春の長雨による雨漏りにより、もともと老朽化していた天井板が腐り、一部が落ち始めたからである。剥落し、落下した天井板の断片と天井とを見比べていた時、机の脇の棚に飾ったままになっていた洲之内徹氏からの年賀状が、目に止まったのである。それで、前回のような文を書いた。続けて書きたいことがあるが、今日は、遼太郎君が来てくれて、朝から天井板剥がしをした。小学校に上がる前から我が家に出入りし、五年生の夏からヤマメ釣りに同行して鍛えてきた彼は、この春、高校二年生になり、すでにたくましい若者に成長しており、十分に頼りになる。

一気にベニヤの天井板を剥がしてしまうと、太い梁と天井裏が見え、またしても、私の頭は古民家再生モードとなったのである。このことはいずれまた報告することとして、今日は今から遼太郎君と一ツ瀬川上流へ向かう。山桜咲くヤマメの谷に入るのである。さて、釣果は・・・?

*

もうひとつ付記

初ヤマメ

昨日の釣果がんじい4匹、遼太郎2匹。

今日の釣果遼太郎2匹、がんじいゼロ。

今、山から帰ったばかりなので、

釣れた話や釣れなかった話(本当はこちらのほうが面白い)、

初ヤマメを食べた夜

3月28日が、今年の私のヤマメ釣りの初日であった。なぜ、解禁日の3月1日に釣らず、3月20日以後の山桜の咲き始める頃を自分の解禁日と設定しているかについては、次の機会に述べるとして、今回は、遼太郎君との釣行の夜の食事のことを記録しておく。

この日、西米良村小川川の両岸には、山桜の花が咲き、時折、花びらが水流を飾っていた。釣りの詳細は省く。

釣果は、遼太郎2匹、がんじい4匹。この季節にしては少ない。

釣れない原因(すなわち言い訳)も省く。

その夜は、私が通い続けている西米良村・おがわ作小屋村のコテージに泊まる予定にしていたのだが、自炊の食料は、おにぎりとカップラーメンと塩と砂糖だけしか用意していなかった(非常食としてのバナナとソーセージに手を付けてはいけない)。ゆえに、釣果がなければ、とても侘しい夕食となるのだ。二人合わせて6匹ならば、まずまずというべきであろう。

さて、ここからが遼太郎の出番である。小学五年生の時から渓に入り、一緒に釣り歩いてきた彼は、もう釣技は一人前だし、とりわけ、料理に非凡な才を持つ。

釣れたヤマメは、釣り上げた直後、後頭部をナイフでぐさりと刺し、とどめをさしておく。そして川から上がる前に腹を裂き、内臓を水流に戻して、塩を少量、振っておく。川辺の道を歩き下りながら、野生化した菜の花を摘む。次に、姥百合の新芽が目に付いたので、球根をいただく。

さらに、崖から沁み出ている水が育てたクレソンを少々。

調理場に入ると遼太郎は俄然、精彩を放つ。まずは、ヤマメをぶつ切りにして、鍋へ。10分ほど沸騰させると、ヤマメの塩気と旨みが溶け出し、小葱を刻み込んで塩で味を調えれば、

それだけで極上のスープとなる。が、今夜は味噌味を選択。

菜の花と百合根を刻み、クレソンは、軽く茹でておひたしにしておき、その一部を味噌汁の具に使う。ヤマメの味噌汁の完成である。まずは、この味噌汁を一椀キープし、さらにここから遼太郎の一工夫が加わる。味噌汁の残りに水を少し加え、2人分のカップラーメンの麺だけを入れる。カップラーメンの具は、水洗いして塩分を落とす。麺が茹であがったところで具を入れ、

最後にクレソンの生葉を刻み込んで出来上がり。

コテージに備え付けのプラスチックの食器に盛り付けたが、これはこれで、上々の晩餐となった。

姥百合の根はさくさくとした食感が楽しめたが、新芽は、柔らかでうまそうな見かけに反し、

強烈な苦味で2人を苦しめた。