アコウ(赤生木)の落ち葉で黄みの薄い赤「曙色」と

鮮やかな「赤香色(あかごういろ)」が染まった

[空想の森の草木染め<23>]

宮崎市平和台公園を歩いていたら、大量の赤い落ち葉が落ちているのに気づいた。

上を見上げると、白い花を付けた照葉樹があり、新芽と紅葉した葉を

同時に付けていた。「アコウ」である。

平和台公園は、宮崎市中心部にある広大な自然公園。

照葉樹と落葉広葉樹とが混生する深い森がよく整備されており、

市民の憩いの場となっている。

この公園は下北方古墳群と重複しており、隣接地には神武天皇が

はじめて政務を行なったと伝えられる「皇宮屋(こぐや)」がある。

さらにその後方は広大な生目古墳群へと続いている。

生目古墳からは3世紀の考古遺物が出土しており、生目神楽には「神武」

という演目が伝えられている。公園一帯が、古代と現代を結ぶ地域だといえる。

楠や樫などの照葉樹は、新芽の時期に黄葉・紅葉し、

古い葉と新しい葉が交替する。アコウもその一種である。

アコウは暖地の海岸に自生する照葉樹で、「絞め殺し木」の別名を持つように

その根が他の植物に巻きついて繁茂する逞しい樹木である。「アコウ=赤生木」とは、

その樹皮で赤が染まることから付いた名らしい。

葉でも染まるのではないか。

早速、一緒に歩いていた子どもたちと拾い集めた。

この日は、二週間後に行なわれる「森のこども園」の

下調べのため、森を歩いたのである。

まだ赤い色の残っているアコウの葉を約30分間煎じると、

鮮やかなワイン色の煎液が得られた。

木綿布と絹布を染めてみることに。

煎液に布を入れ、約30分煎じる。

布が薄い茶色がかった赤に染まり始めた。

次に、銅媒染液を入れた水に浸し、よく揉みこむ。

その布を、元の液に入れ、再度煎じる。

約15分間で黄色みがかった薄い赤に染まった。

古名「曙色」に近い、たおやかな赤であった。

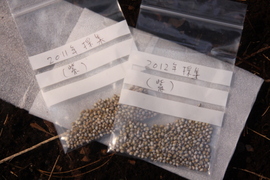

先日の色よりも濃い赤(古名・赤香色=あかごういろ)に染まったので、テータを補完。

・アコウの葉を軽く洗って汚れを落とし、三倍ぐらいの水に入れ、煮だす。

20~30分ほど煎じて、煎液を木綿布で漉して別の容器に入れ、葉を捨てる。

・ここで前回は鮮明な赤(ワイン色)の煎液が得られたが、今回少し色が薄かった。

前日の大雨の影響があるかもしれない。

この煎液を元の容器に戻す。

・煎液に布を入れ、煮だす。沸騰後、20分程度。

・布をひたすほどの水に媒染材を入れ、よくかき混ぜる。これが染液。

・この染液に布を入れ、布全体に染液が浸透するように揉みこむ。

この工程で発色・定着する。

今回、この時点ではまだ黄色実みがかった茶系の色だった。

・もう一度、最初の煎液に戻して、15分ほど煮沸。

今回この工程であざやかに発色した。

まるでマジシャン=魔術師=アーティストになった気分。

・色がよく定着したら、濯いで干して完成。

藪を切り払い、小さな畑を作り「紫草」の種を蒔いた

[空想の森の草木染め<22>]

雑草で覆い尽くされていた空き地を、

少しずつ切り払って、小さな畑を作る作業を開始した。

春先からこの藪に居ついたトラツグミ(鵺とも呼ばれる)」が、

ちょっと怪訝そうな表情で、私の作業を眺めていた。

―この家の主は、いったい何を始めたのかな・・・?

枯れ草の下には、一年前に切り倒された杉の巨木が埋まっていたから、

藪を払った後は丸太を小切りにして、来年の冬の薪とする。杉の枝や枯れ草は

一箇所に集めて焚き火をした。青い煙が春の空へと立ち昇ってゆく。

騒々しいヒヨドリも見に来て、楠の小枝に掴まり、私の作業風景を

見下ろしながら、しきりに首をかしげている。

作業の途中から、染色や山仕事の加勢に来てくれている中村君が加わって、

仕事が一気にはかどりはじめた。彼は、昨年から染色ワークショップ

「空想の森の草木染め」に参加してくれているゆずちゃん、

ここねちゃんのお父さんである。

3:11の大震災・原発事故の後、東京から宮崎へと移り住んできた

彼らの一家とは、お母さんの玲子さんも含め、

すでに家族ぐるみの付き合いとなった。

鍬を打つ中村君の腰も据わってきて、ひととき、

中国雲南省の田舎の村のような風景が現出した。

掘り返された腐葉土に焚き火で出来た灰を混ぜる。

ただの藪だった場所が「畑」の形状となってゆく。

私は、小学校六年の夏休みを使って、二つ下の弟と二人で、

家の裏山の竹やぶを掘り返し、

畑に変えようと試みたことがある。

三代前まではよその土地を踏まずに

隣村まで行けたというほどの「山持ち」だった家が、

一代で没落し、私たちの少年期には

田んぼ一枚も残っておらず、荒れ果てた竹林だけがわずかに

「自分の家の土地」だったのである。

だが、少年たちの健気な開拓精神は、圧倒的な大地の力に阻まれ、

10坪ほどの土地は、

次の年の夏には元の竹やぶに戻っていた。残ったのは、

マメだらけとなった掌の痛みと無力感だけだったが、

それでも私は山仕事が嫌いにはならなかった。

だからこうして、空へと立ち昇ってゆく煙を見ているだけで、

遠い故郷の村にいるような、

無心の境地になれるのである。

灰が播かれた土地を再び耕し、木や草の根を、手で丁寧に取り除く。

すると、クサイチゴやクサギ、コウゾなど、藪を切り払われたら真っ先に

芽を出す植物たちの根が、しぶとく林床に張り巡らされているのに気づく。

これらが、「縄文植生」「先駆植物」「パイオニア植物」

などと呼ばれるもっとも生命力の強い植物群なのだ。そしてこれらの植物こそ、

山菜、薬草、染料などとして利用される、身近な有用植物なのだ。

耕された土地に紫草の種を蒔いた。昔、湯布院に住んでいたころ、

由布岳の東側の斜面の原生林の中に「紫草」の

自生地があったということを土地の

古老から聞いたことがあるが、私たちの小さな畑は、

はからずもそれを何万分の一かに

縮小したものとなった。どのような芽が芽生えてくるか、

楽しみなことである。

紫草とは、その根を紫紺染めに使う草のことである。

種は、昨秋、東京のアートスペース繭

での企画展の折に、染色家の中村祥子氏(上記中村君とは無関係)

からいただいた。

中村さんに良い報告ができることを願いながら、畑を眺めた。

☆

「紫根染め」について基本的なことがらを復習。

古来、中国、日本など東洋の国々では、「紫」を染めるために「紫草」の

根を染料として用いた。

「紫草」 むらさき科 ムラサキ属

学名:Lithospermum officinale

日本全土、朝鮮、中国、アムールに広く分布する多年草。

根に数種類のシニコンを含む。

これが紫色の色素と考えられている。

現在は各地で栽培されている。かつての由布岳の原生林のような自生地があるかどうかは不明。

初夏に白く可憐な花をつける。

その下には豊かな紫の色素をもった根すなわち「紫紺」がある。

根の外皮に紫の色素が含まれており、深い土の中から掘り出したものは濃い紫色をしているという。

この根で染めたものが紫紺染めである。

さて、野生に近いかたちでまずは芽吹くかどうか。

我々の畑の観察を怠らないようにしよう。

秋の森からいただいた色 野ブドウで金茶と銀鼠が染まった

[空想の森の草木染め<21>]

野葡萄の紅葉が始まった。

早速、採集。

私たちが住んでいる「森の空想ミュージアム/九州民俗仮面美術館」の

周辺の森には、櫟や栗、樫、杉、檜などが繁る混生林があって、

午前中は、日向灘から上った太陽が森を暖め、

午後になると、陽射しは黄金色となって森に降りそそぎ、

大地も暖かな茶褐色となって、

農地に植えつけられた野菜を温める。

その農地と雑木林との間、日陰と日なたとが交差する地点に、

一本の大きな野葡萄の蔓が垂れ下っている。

杉の大木に巻き付いた蔓の一端が

中空へと伸び、その重みで下へと垂れて、

また上へと伸びて行こうとする蔓などと絡まり合ったまま、

実を付けているのだ。その一房を摘み取り、口に運ぶ。

甘酸っぱい味と香りが口中に満ちる。

もはや、遠い風景となってしまった出来事だが、ある秋の日、

麗しい美少女と二人で山を越えたことがある。

その頃、すでに別のひとと暮らし始めていたのだから、

この事態は世間の常識に照らせば不適当な関係に該当するかもしれないが、

峠道で野葡萄の蔓を見つけた時に生じた衝動は、

制御できない強さで若者の行動を促した。

彼(すなわち若き日の筆者)は、その一房を摘んで、

彼女に与え、自らも口にした。

彼の直感と予測によれば、二人はその直後には

野葡萄を含んだ唇を寄せ合う段取りであった。

ところが、彼の口中に広がったのは、爆発的な苦みと、

辛味と悪臭の混じった衝撃であった。

なんと、野葡萄の房には、あの、地上最強の悪臭を放つ昆虫

「カメムシ」が含まれていたのだ。

破局は、悪臭と苦くて甘酸っぱい味覚とともに、

突然訪れたのである。

野葡萄の房を丹念に摘み取り、ホワイトリカーに漬け込んでおくと、

簡易の葡萄酒ができる。若き乙女が口に含み、

壺や甕の中にに吐きだして蓄え、発酵させたものが最上の葡萄酒であり、

古代の女性シャーマン(日本では卑弥呼や神功皇后など)が新穀(米)を噛み、

醸して酒を造り、神に捧げた祭りが高千穂神楽の「酒濾しの舞」

のような芸能と結びついた。森の古木の祠などに

猿やリスなどが貯蔵しておいた木の実が発酵したものを「猿酒」という。

採集してきた野葡萄の蔓を、焚き火で煎じる。

ワインのような色の煎液が得られた。

銅媒染で、秋の夕陽の色を映す「金茶」が染まり、

鉄媒染で「銀鼠(ぎんねず」が染まった。

いずれも、もとの植物からは予測できない深い味わいの色であった。

*野葡萄による染色では思いがけず良い色が得られたが、

日光による褪色、堅牢度は未確認。

―薬草を纏う―

[空想の森の草木染め<20>]

私は誕生日が8月15日である。終戦後三年目(1948年)の夏に生まれた。

8月15日は、お盆の最後の日である。

私が育った山の村では、盆の先祖迎え、

そして送り火などの行事は厳密に行なわれており、

親類縁者など、来客も多かった。

落ちぶれたとはいえ、「本家」である私の家へは、

親族だけは集まって来るのである。

ゆえに、送り火のある15日は忙しく、私の誕生日などを

記憶してくれる人間は一人もいない。

世間で行なわれているという誕生日祝いのことなどを持ち出しても、

叱り飛ばされるか無視されるか、そのいずれかでしかなかった。

長じては、終戦記念日の行事が加わったから、なおさら、

私個人の誕生日などは忘れ去られた。

それで、私は一人で旅に出た。旅先の海辺で夕日をみつめていたり、

峠道を歩いて越えたり、見知らぬ町の盆踊りの輪の外で、

哀歓を秘めた踊りを眺めていたりするのが、私の誕生日となったのである。

「由布院空想の森美術館(1986-2001)」を開館して間もない頃は、

旅に出る余裕などなかった。盆も正月も、来客の対応に追われ、

企画を組み、観光地としての町の行事や会議などにかり出された。

8月15日の夜、ようやく静けさを取り戻した美術館の窓から、

由布院の盆地で開催される花火大会の、遠い打ち上げ花火を見るのが、

ささやかな誕生日の夜の過ごし方となっていたものだ。

そんな頃、まだ小学3年生ぐらいだった姪の佳乃(よしの)が、

古裂(こぎれ)で作った小さな袋に手づくりのクッキーなどを入れて、

「おじちゃん、おたんじょうび、おめでとう」

と、持ってきてくれた。自分の子供に恵まれなかった私にとって、そのプレゼントは、

人生の中でもっとも嬉しい贈り物のひとつとなった。

その佳乃は、小学5年生の頃には美術館の備品としておいてあった織り機に座り、

白い清々しい布を織り上げていた。そして、中学を卒業すると、

迷わず服飾の専門学校へと進み、

さらに「文化服装学院」に入った。日本の服飾文化を牽引する人材を

輩出した同学院での学業は、

一時栄養失調で倒れたほど厳しいものだったらしいが、幼い頃から、

父・八州洋(やすひろ)の竹職人としての仕事を見て育った彼女は、

無事卒業し、自立した。

彼女にとっての「転機」は意外なかたちで訪れた。

2011年3月11日の東日本大震災と福島の原発事故を機に、

家族と話し合った末、

彼女は「由布院へ帰る」という決断をしたのだ。多くの「ものづくり」

の若者たちや自然志向の人々、

子供の未来を憂慮する親たちなどと同じ、「時代の潮流」

ともいうべき動きの一つといえようが、

この日本という国の価値観が大きくゆらぎ、転換した時代を

彼女も生きているということの証しでもあろう。

同じ学校で「皮革」のデザインを専攻した一也君(この春結婚し、

高見家の一員となってくれた)という好青年も一緒であった。

空想の森美術館で育ったも同然の佳乃と、

私(高見乾司・旧空想の森美術館主)が、

今回、「アートスペース繭」での企画展で出会ったのも、「必然」の糸で

結ばれていたもののように

思えてならない。私は、これまでこのブログで連載してきたように、

「空想の森の草木染め」

という表現で、身の回りにある50種以上の植物が、

染料・薬草・食材として

利用価値の高いものであること、そしてそれが「縄文植生」

と呼ばれる日本列島の

基層植物であることなどを再確認し、みずから「染め」の作業にも

関与し始めた時期であった。

そして佳乃と八州洋は、竹と布の組み合わせによる「小籠」の制作

に取り組み始めていた。

こうして三者のコラボレーションが実現した時

「薬草を纏う・空想の森の草木染め」

という表現領域が立ち上がったのである。

この文を書き終わった一時間後、「アートスペース繭」での「高見八州洋/竹の色は竹の声」

に協賛した「薬草を纏う・空想の森の草木染め」がオープンする。まさにデビューの日である。

そして、「薬草を纏う・空想の森の草木染め」というブラント名は、

私からの彼ら若い世代への贈り物である。

三叉路のカワラケツメイ(河原決明)

目の醒めるような黄色が染まった

[空想の森の草木染め<19>]

変哲もない街角の三叉路の路側帯の一角であった。

カワラケツメイとは、合歓の木(ネムノキ)を百分の一ほどに縮小したような草で、

草丈は20センチからせいぜい40センチほどの目立たない草である。

文字通り、日当たりの良い河原や空き地、道端などに生えるが、

他の草にまぎれて群生をみかけることは稀である。

私は〝狩人の視力を持ち合わせている〟と時々言われることがある。

車を運転しながら、茸(立派なシメジであった)を見つけた時など、同乗の女性たちから

「キャア、キノコのことはいいから、ちゃんと前を向いて運転して!!」

と大顰蹙を買ったものである。べつに脇見をして見つけたわけではない。

視界の端を、ちらりとそれらしき物体が横切ったので、

―あ、茸があるな。

と直感し、ただちに停車して、「茸」の採集を開始した次第である。薬草しかり、

染料でもしかり。かくて、九州の山々を走破しながら、どこに、どのような獣道があり、

ヤマメの釣れるポイントがあり、ターゲットとなる植物があり、それがいつごろ採集すれば薬効や発色が得られるか、という基礎データが私の身体情報としてファイルされる。

「空想の森の草木染め」というネーミングは、そのような私の特性を勘案したものである。

そのハンターとしての経験に照らすと、この日のカワラケツメイの群生は思いがけない発見であった。

どのような経緯で種子が飛来し、ここを群生地に変えたのか、見当がつかない。

周辺を見回しても、一本の自生も見られず、ここ一ヵ所だけに集まって、

他の草を寄せ付けないほどの生え方をみせているのである。

カワラケツメイの薬効は古くから知られ、その実を煎じて飲めばたちまち視界が開けるという意味の

「決明」であるが、漢方薬の決明子は同種の「エビス草」の実である。ゆえに市販の決明子は

栽培種(おそらく中国産)と判断しなければならないが、カワラケツメイはエビス草よりも

やや小柄の野生種であり、ほぼ同様の効果があると考えてよい。

このカワラケツメイで、鮮明な黄色が染まる。

早速、採集した。植生に関する詮索は、別の機会に譲る。

採集したカワラケツメイを煎じる。沸騰後、約20分でワインレッドの煎液が得られた。

これも予想外の色であった。

絹糸と、絹のマフラーを染めた。

絹糸は鉄媒染で深いオリーブグリーン、同媒染で黄色、シルクマフラーは

銅媒染で文字通り目もあざやかな黄色が染まった。

ツキミソウ(月見草)で灰赤褐色が染まった

[空想の森の草木染め<18>]

待てど暮らせどこぬ人を宵待草のやるせなさ今宵は月も出ぬさうな

と歌ったのは、画家で叙情詩人の武久夢二。たった一行のこの詩は、後に曲がつけられて大流行した。「夢二美人」とも呼ばれる物憂げで儚げな美人画とともに大正末期の時代相を映し出す。

富士には月見草がよく似合う

は、「富岳百景」での太宰治。

無頼の青春を送りながら文学と格闘していた太宰は、兄事する井伏鱒二氏をしばしば訪ね、

酒を飲み、議論をし、共に旅に出掛けたり、将棋を指したり、ときには金の融通を頼んだりする。

昭和13年、太宰は海抜1300メートルの御坂峠にある天下茶屋で執筆中の井伏氏を訪ねる。

が、井伏氏は早々に仕事を仕上げ、茶屋を去る。一人取り残された太宰の、鬱屈の日々。

宿の老夫婦や娘さんとのほのかな交情、麓の甲府の町へ下っての見合いなどを経験しながら

富士と向き合って約3ヶ月を暮らすのである。「富岳百景」はその圧倒的な山岳と対峙しながら

過ごした日々を、富士という名山に自身の心象を投影しながら描いてゆく。

あまりに美しすぎるがゆえに反発し、退屈し、憎しみに似た感情さえ覚える日や、

さりげなく慰められ、癒される日などが過ぎる。ある一日、郵便物を受け取りに里へ下り、

峠へと引き返すバスの中から、同乗の老婆が指差す一茎の月見草が見える。

『三七七八米の富士の山と、立派に相対時し、みぢんもゆるがず、なんと言ふのか、金剛力草とでも言ひたいくらゐ、けなげにすつくと立つてゐたあの月見草は、よかつた。富士には、月見草がよく似合ふ。』

この一文こそ、富士山の美しさを一層際立たせ、月見草という目立たない草花の存在を

世に知らしめ、人気を確定させた名文であった。

一般的には、「月見草」といえば川原などに咲く「マツヨイグサ」と草薮に咲く「オオマツヨイグサ」を指す。

が、マツヨイグサの仲間には、上記の他、コマツヨイグサ、メマツヨイグサなどもあって紛らわしい。

ツキミソウとマツヨイグサは別の草花だという人さえいる。いずれも、夕方に開花し、翌朝には萎んでしまう。

茎や葉は、地味で目立たないため、やはりこの草は、その人気の高い花名に比し、

実態を知る人は少ないようだ。ちなみに太宰のツキミソウはオオマツヨイグサで、

夢二の宵待草はマツヨイグサの単純な書き違えではないか、といわれている。

古い教会を改装した「祈りの丘空想ギャラリー」の前の広場に月見草(オオマツヨイグサ)が咲いていた。

セイタカアワダチソウなどの草にまぎれて半ば倒れた茎に、黄色い花がぽつりぽつりと咲いていたから、

それと分かったのである。

「切らないで下さい。今度の日曜日に染色に使います」

と立て札を立てておいたから、近所の人が一週間、草刈りを延期してくれた。

この日の小さな助っ人は、池田芽実ちゃん(2歳)である。

刈り取りが始まると、めみちゃんも手伝ってくれた。

採集してきたオオマツヨイグサを茎ごと細かく切って煮沸。

沸騰後、約30分で黄褐色の煎液が得られる。

その液に布を浸し、約20分加熱。

別の容器に水を入れ、木酢酸鉄を入れて媒染液を作る「鉄媒染」の手順は他の植物と同じ。

今回は木綿のブラウスとTシャツも染めてみることに。

木綿は草木染めでは染まりにくいので、前日までによく洗って汚れや

油分(新品なら糊も付いている)などを除去し、「ご汁」に漬け込むなどの下仕事をしておくことが肝心。

黄褐色に発色した。これを媒染液に浸し、再びもとの液に戻して加熱し、染め上がり。

赤紫がかった渋いグレイに染まった。

ブラウスも同じ系統の色に染まったが、Tシャツはあまり発色しなかった。

下仕事の不備か、繊維が化繊との混紡なのかは不明。

色の古名では「紅消鼠」「藤煤竹」などに近いが、どれもぴったり当てはまる色名とはいえない。

ここでは「紫がかった灰赤褐色」としておこう。いずれにしても、

あの淡い月の光を宿したような花を咲かせる草から、

このような繊細で奥行きの深い色が得られるということが不思議。

ハギ(萩)の銅媒染でヤマメピンクが染まった

[空想の森の草木染め<17>]

前週の池田芽実(めみ)ちゃんたちに続いて、今週は中村友寧(ゆず)さん・心寧(ここね)ちゃん

姉妹が来た。いずれもご両親と一緒の、楽しい夏の一日である。

前週は、周辺の森を歩き、染料植物の採集と合わせて薬草になる植物も採集し、

「夏野菜と薬草のシチュー」を作った。今週はその続きの「夏野菜と薬草カレー」に挑戦。

素材は、朴の葉、クサギの花、カラスザンショウ、ビワの葉、柿の葉、ドクダミ、ウコンの花など。

夏野菜でシチューまたはカレーを作っておき、仕上げに薬草を刻み込んだり、

葉っぱごと入れて煮込んだりするだけで香り高く、味わい深い「薬草シチュー」「薬草カレー」

が出来上がる。薬草の分量は適量。多く入れればよいというものではない。薬草料理は、

身体に良いのはもちろんだが、実地に森を歩いて食材を採集する楽しみ、

その分布環境や採集時期、薬効や染料としての適否などを知る楽しみもあり、

「心の健康」も助けてくれる。これもまた効能の一つに数えるべきであろう。

1980年代――筆者(高見)は、長い療養生活のあと、由布院の町で暮らし始めて

自然療法や薬草療法などを取り入れながら身体の回復期を過ごした。

このころ、由布院の町に隣接する「日出生台(ひじゅうだい)」という高原から、

蜂蜜を売りに来る老人と知り合った。その老人は、陸上自衛隊の演習場となっている

広大な草原の地主の一人で、その草原に、毎年、萩の蜜を採集に来る養蜂業者から謝礼として

萩蜜を受け取り、それを売りさばいて生活の足しにしているのであった。

その萩から得られた蜂蜜は、緑の風の吹き渡る草原の香りがして、とても美味しく、

そして間違いなく、傷んだ身体を癒してくれたのである。

秋風に揺れる萩の花を見ると、決まってこの萩蜜の味を思い出すから、

「萩でピンクが染まるらしい」という情報をキャッチした時「ぜひ染めてみたい」と思ったのである。

萩を採集。前週と同じ所で。農道の脇にあり、いずれ刈り払われてしまうものだが、

株と小枝を残して慎重に採集する。これにより、来年の採集も約束される。

沸騰後、約30分煮沸。ここまでは前週と同じ。黄褐色の煎液が得られた。

煎液に布を入れて15~20分加熱。淡い黄褐色に発色。

別の容器に水を入れ、酢酸銅を少量。青みを帯びた染液となる。

この染液に布を入れ、かき混ぜ、10分ほど置く。淡い灰色がかった黄褐色に変色。

この布をもとの煎液に入れて10~15分ほど加熱。淡いピンクがかった黄褐色に染まった。

風になびく布。まだ濡れている状態だが、夏の陽射しを受けてきらきらと輝く。

あざやかな「ピンク」とはいえないまでも、赤みの淡黄褐色、

あるいはサーモンピンクと呼びたい色である。もっと突き詰めていうと、

成魚になりたての頃のヤマメの身の色に近い。ヤマメは、25センチ以上の大物になると、

その身はサーモンピンクとなるが、21センチ程度のものは、淡いピンクなのである。

萩から得られた色を「ヤマメピンク」と名づけよう。ちなみに古名をみると

「宍色(ししいろ)」とある。何らかの肉の色にもとづく命名であることは間違いない。

乾いたシルクのマフラーを姉妹がそれぞれの装いで纏い、広場へ。

草の上を吹き抜ける風と、二人のしぐさと、布の色がよく似合った。

* 昨日も触れたが、萩の染色については、染色関連の文献・資料などには

そのデータ・報告が見当たらない。つまり、鮮やかな発色は得られず、

褪色も早いのかもしれない。したがって、萩は、古来、染料植物として選択されていない、

ということであろう。今回の染色については時間の経過による色の変化を見てみたいと思うが、

萩は採集は遠慮し、野に置くべき植物だということかもしれない。

[空想の森の草木染め<16>]

行き行きて たふれ伏とも 萩の原 曾良

松尾芭蕉とともに「奥の細道」を旅した河合曾良が、道中、病を得て芭蕉と別れ、

郷里の伊勢長島へと旅立つ時の別れの句である。

芭蕉もまた、弟子との別れを惜しみ、日記に

今日よりや 書付消さん 笠の露

と記す。

ここまでは同行二人であったのに、笠の書付も消してここから先は一人の旅である、

という決意と惜別の情が滲んでいる。

芭蕉は忍者であった、という説がある。伊賀上野の出身であるというその出自や、

当時伊賀上野を領していた藤堂家の支援を受けて陸奥の旅を続けたというデータ

などによるものであるが、私(筆者・高見)は、芭蕉に同行した曾良こそ、

もっとも忍者的性格を有する人物であると思う。そのことは、

「忍者と仮面」にまつわる祭りを訪ねて伊賀上野に行き、芭蕉の旧跡を実見したり

芭蕉と曾良に関する書籍なども入手し、目を通したりした上での感想である。

簡略に記すと、「奥の細道」の旅における芭蕉の句は、全編、情感にあふれ、

感動的であり、後世の俳句界に決定的な影響をあたえるほどの高い芸術性も持つ。

それに対し曾良は、行く先々で神社・仏閣を訪ね、地勢や地名・人情などを調べ、

細密に記録している。戦国期が終わり、徳川政権の安定期に入ったこの時期、

秘術・秘儀を尽くした「闘争」ではなく、その諜報能力を生かした諸国の「情報収集」こそ、

忍者のもっとも重要な役割であった。根拠として、出立にあたり、

芭蕉が身辺を整理していること、別れて後、曾良は彼の故郷(おそらく

曾良の活動拠点であっただろう)「伊勢」へと向かっていること、

道中、さしたる句も残していないこと、など種々が上げられる。

が、ここではそのことを問うのが目的ではない。

個人の「心」を封じ、仲間も師をも欺き、芭蕉と行を共にした「忍者・曾良」であったとしても、

ついに別離ともなれば、感情の表出は止むを得ず、彼はここで一世一代の秀句を残したのである。

――これでお別れです。先生とは、再び会うこともないでしょう。

私もこの先、どのような運命が待つか知るべくもありません。

が、「行き倒れ」となって死ぬようなことがあれば、そこは見渡すばかりの

萩の花咲く草原であってほしいものです・・・

という意。なんとも哀切で美しい別離の言葉ではないか。

しかしながら、曾良と別れた後の旅中で、茸中毒によって死ぬのは芭蕉であり、

曾良は「忍者」説を裏付けるような後半生を送った後、

遠く、西海の果て「壱岐の島」でその数奇な人生を終える。

近所の道の脇の土手に萩の群生を見つけた。赤い小さな花が、夏空に彩りを添えている。

萩による染色データは見当たらないが、「ピンクが染まった」という情報もある。

「染めてみたい」という欲求を抑えきれなくなっていたところへ、池田芽実(めみ)ちゃん(2才)と

そのご両親が来た。次の週には、中村友寧(ゆず)さん(小2)、友寧(ここね)ちゃん(6才)と

そのご両親が来た。いずれも、この夏、

「森のこども園」「―日々を生きる―夏合宿」「里山さっちゃんの森づくり」などでご一緒し、

「仲間」となった皆さんである。

以下はその記録(二回に分けて掲載)。上記写真は萩の採集風景。

採集してきた萩は、茎ごと細かく切って水洗いし、煮沸。めみちゃんもお手伝い。

沸騰後約30分で黄褐色の煎液が得られた。布を浸すとたちまち黄色味を帯びた色に染まる。

これを約20分加熱し、鉄媒染液につけて再びもとの液に戻す。

思いがけず、赤みの灰黄色が染まった。古名の「淡香(うすこう)」あるいは「浅黄(うすき)」に近い。

*例によって生地により色相の違いがある。

本来の「淡香」とは丁子で薄く染めた黄色をいう。

萩の黄色が、どの程度の堅牢度を持つか、現時点では不明である。

アカソ(赤麻)で灰赤紫色「鳩羽鼠(はとばねず)」が染まった

[空想の森の草木染め<15>]

「夏ヤマメ」を追って、渓流を釣り上っていると、突然、崖に阻まれて進退窮まる事態にたち至ることがある。

慌ててはいけない。このような局面で、無理に沢を下ったり、崖をよじ登ったりすると、

さらに足場の悪い岩場に迷い込んだり、帰り道が分からなくなって山中を彷徨したりする破目になりかねない。

こんな時、目の前にある、あまり強そうでない一叢の草に注意を注いでみる。

すると、あるではないか。赤い茎とやわらかそうな葉、筆の穂先が垂れたようなひそやかな花。

アカソ(赤麻)である。思い切って、その一株を掴み、全体重と人生そのものまでをも預けるつもりで、

ぐいと引っ張ってみる。するとその弱々しげに見える草は、がっしりと岩場に根を張り、

茎はしなやかな繊維の強さを示して、釣り師を支えてくれるのである。

「赤麻」すなわち麻の仲間であるアカソの繊維からは麻糸も得られるという。

が、茎も細く、背もあまり高くなく、生える所といえば岩場や崖、林の縁などであり、

採集もしにくいため、実際に利用される例はほとんど見当たらない。

釣り場で窮地に陥った釣り師以外の誰からも顧みられることのない植物であるといえよう。

ところが、この草は、絹糸を染めると濃い赤褐色が得られる。

「里山さっちゃん自然園国富」の敷地の中には、深山の崖に生えるはずのアカソが自生している。

このことは、今は変哲もない藪に見えるこの地域が、もともとは法華嶽・綾の森に連なる森の一角

であったことを示している。戦後、杉が植林され、近年、その杉林が切り払われた後、

いち早く芽を出し、叢林を形成し始めた「パイオニア植物=縄文植生」の植物群が、

アカメガシワ、クサギ、ニワトコ、イヌビワ、タラノキ、カラスザンショウ、ヤマザクラ、クヌギなどであり、

アカソもその仲間だったのだ。そして、もともとこの土地に自生していた「先住」の植物群こそ、

薬草・染料・食材などとして利用価値の高い植物であるということは、

自然と人間との関わり方を考える上できわめて示唆的である。「里山さっちゃんの森づくり」は、

これらの植物群を残し、有効活用の方法を模索しながら、

昔ながらの「里山」を復元しようとする試みである。

水辺(山から涌き水を引いて造ったビオトープ)の対岸にある小さな崖でアカソを採集。

これは「男ども」の仕事である。短パンを捲り上げ、沼地に足を入れると、ぬるりとした泥の感触。

生暖かい水とともに小さな水棲昆虫が素足に纏わりつきながら逃げてゆく。

はだしで崖に取り付いたことはちょっと軽率だったが、事故もなく必要量のアカソを採集。

葉っぱをむしり取り、水洗いして、煮沸。

沸騰後約30分で黄赤褐色の煎液が得られた。これに絹のマフラー類を入れ、

約20分加熱。茶褐色に染まり始める。

別の容器に水を入れ、「木酢酸鉄」を加え、これに布を浸して約10分置く。

この時点でグレイに変色。

さらに布をもとの液にもどすと、約5分ほとで紫がかった灰茶褐色に染まった。

染め上がった布が、夏空に翻る。

黄色味がかった絹、白地の絹など、下地の色によって違いが出る。

イメージした色より少し薄かったことは、このアカソの生息環境に関係しているかもしれない。

古名を調べてみると「鳩羽鼠」「利休茶」などに近似する色が見つかった。

ここでは「鳩羽鼠」としておくが、草木染めでは、全部の素材が一定の色を

発色するということはないことは、何度もお断りしたとおり。鳩羽鼠とは、

山鳩(キジバト)の背羽根のにある色から採ったもので、本来、

ヤシャブシ(榛の木の実)と蘇芳の重ね染めによって得られる色である。

今回のアカソの鉄媒染ではやや淡い色だったが、銅媒染では、

深く濃い紫がかった茶褐色に染まる。貴重な染料植物である。

クズ(葛)の葉で明るい灰緑色

「錆青磁(さびせいじ)」が染まった

[空想の森の草木染め<14>]

例年になく雨の多い夏だったが、この日は、からりと晴れた暑い一日となった。

自然の水辺と里山の森づくりをめざす「里山さっちゃん自然園国富」の水辺の土手に、

オミナエシの花が咲き、ススキの根元にはナンバンギセルの花が見られた。

そういえば、暦の上ではすでに立秋を過ぎている。南国宮崎には珍しく太陽光の少ない夏だったが、

植物たちは、ひっそりと静かに、秋の到来を告げている。

オミナエシ(女郎花)は、万葉集・巻十 2107に「 ことさらに衣は摺らじ女郎花 咲く野の萩ににほひて居らむ」(作者不詳)とあり、「衣は摺らじ」の記述から、オミナエシが古来染色に用いられた植物だということがわかるが、ここでは希少種なので保護。ナンバンギセルは他の植物の根に寄生して、そこから養分を取りながら生育する寄生植物である。葉緑素を持たないため、自分で光合成をして生長することができない。そのため、イネ科のススキやサトウキビ、ミョウガ、ギボウシなどに寄生する。夏~秋に開花し、枯れる。首を垂れて咲くことから、万葉の時代から「思い草」とも呼ばれ、親しまれているが、実際に見かける機会は少ない。園主の徳満さんによれば、ナンバンギセルは以前はこの土手にかなり多く発生していたが、最近は見かけることが少ないという。

さて、「葛の葉」はすぐ近くの川土手からいただくことに。皆で鎌を持って出かけ、採集する。

茎と葉っぱだけむしり取るようにして採集しても良いし、蔓ごと引き寄せ、束にして持ち帰ってもよい。

採集した葛の葉を軽く洗い、タンクに入れて煮沸。沸騰後30分ほどで黄褐色の煎液が得られた。

この液に布を入れて加熱。布はすぐに黄色がかった茶色に染まった。これが第一段階。

別の容器に水を入れ、「木酢酸鉄」を入れて媒染液を作り、これに布を浸す。

これが「鉄媒染」による染色である。渋い灰色に発色。この状態で20~30分ほど置き、

再びもとの煎液に戻し、10分ほど置いて引き上げると、明るい灰青色(オリーブグリーン)に染まった。

古名で見るとこの色は「錆青磁(さびせいじ)」または「柳鼠(やなぎねず)」に近い。

古来、日本人は身近な植物から「色」を「いただき」、雅趣に富む名前をつけて親しみ、いつくしんできた。

葛の葉染めで得られた色彩も、単純に「オリーブグリーン」と言ってしまうよりも、これらにちなみたい。

「青磁色」とは、中国・明時代に焼かれた磁器「青磁」の色合いのことで、空の色を映す青が最上とされた。

布の染色では、藍染めやクサギの実による染めなどがあるが、いずれも官窯磁器

のような鮮やかな青ではない。そこで「錆青磁」「柳鼠」などという少し控えめな名称が生まれたものだろう。

「柳鼠」とは、「豆殻茶」ともいわれ、大豆の茎のような「緑色を含んだ茶系のグレイ」というところか。

葛は、その根が葛根湯、葛餅、葛湯などとして利用され、茎の繊維からは「葛布」が得られる。

葛布は、絹糸に似た光沢を持つ美しい布である。花は乾燥させて花茶、酒に漬け込めば「花酒」になる。

きわめて利用価値の高い植物であるが、山林や農地の脇などでは猛烈にはびこり、嫌われる。

なんとか、有効利用の手法を発見したいものである。

先日、徳満さんが、切り払った直径5センチほどもある葛の茎から「樹液」を採集していた。

「葛シロップ」が出来そうだが、まだ実用化のメドは立っていない。

ヤブマオ(藪麻苧)で絹が「紅鳶(べにとび)色に染まった

[空想の森の草木染め<13>]

鈴木遼太郎君が来た。

遼太郎少年は、小学5年の頃からこのブログの「遼太郎の釣り日記」や

「森の空想ミュージアム」のホームページ「手づくりミュージアムプロジェクト」の常連である。

古い建物を改装し「九州民俗仮面美術館」として仕上げ、機能させる工程を手伝ったり、

一緒に渓流に分け入り、ヤマメを釣ったりしたが、現在、高校二年生。母の再婚などもあり、

一通りの反抗期も通過し、今は応援団長として立派にチームをまとめているという。

この日は、母の與田奈津代さんと一緒にスウェーデン・ストックホルムからライオンズクラブの

交換ホームステイで来日しているエヴェリナ・ニューマンさん(19歳)という素敵な女性を案内してきた。

早速、森に入り、ヤブマオ(藪麻苧)を採集し、木綿の布に絵を描いて染め、バンダナを作る作業に入った。

これは先日の「日々を生きる/夏合宿」で行なった木綿染めの復習を兼ねた。

ヤブマオを採集し、葉を煎じて染液を採る作業、絵や文字を木綿の布に

樫の葉から得た染料で描いておき、める作業などは前回に染める作業などは前回に同じ。

だが、今回は、前回に比べ、赤みの強い染液が得られた。

染め上がり。エヴェリナさんのアート感覚がお洒落。

遼太郎君は、応援団の文字を書き入れた、鉢巻のようなバンダナが出来上がり。

さて、今回の染色のもう一つの目的は、ヤブマオで絹のマフラーを染めることである。

染めの手順などは、木綿と同じ銅媒染。

布を煎液に浸け、15分ほど煮沸し、水に酢酸銅を入れた染液に浸けて約30分ほどおく。

次にそれを再び最初の煎液に入れ30ほど経過すると、赤みがかった茶褐色に染め上がった。

古名を見ると、「紅鳶(べにとび)」に近い色である。

茶褐色~赤褐色系の鳶色は、江戸初期頃から盛んに染められた人気の色で、

「黒鳶」「藍鳶」「紺鳶」「紫鳶」などの色名がみられる。ウコンで下地を染めて紅花を重ねたり、

ヤマモモの下地に蘇芳を重ねたり、様々な技法が用いられているが、

ヤブマオやアカソなどのイラクサ類は直染めでこれらの色相が得られる。

野や藪にあればただの雑草だが、染料としては大変魅力的な植物である。

風の音・森の物語 麻の仲間ヤブマオ(藪麻苧)でバンダナを染めた

[空想の森の草木染め<12>]

2012年夏。宮崎県国富町法華嶽公園で「日々を生きる・夏合宿」が開催された。

手製の竹竿作り、魚釣り、渓流下りなど様々な企画で子どもと大人たちが2泊3日のスケジュールを楽しんだが、二日目に、木綿の布に絵を描き、麻の仲間・ヤブマオで染めてバンダナを作る作業に挑戦した。

ガスが用意できなかったので、森のバーベキュー設備を利用することに。

まず、焚き木を集めてきて火をおこし、水を沸騰させる。

採集してきたヤブマオの葉をちぎり、お湯に入れ、煮沸する。

ヤブマオ(藪麻苧)は、チョマ(苧麻)、アカソ(赤麻)などとともにイラクサ目イラクサ科の多年生植物で、

人里周辺の草原・ 草地に普通に生育する。草丈は1mを超え、叢生して群落を形成する。

チョマ=イラクサから上質の麻糸が採れるのに対し、ヤブマオやアカソからは使用に耐える糸は採れない。

が、染色には使える。ヤブマオでは明るい茶系の色が染まり、アカソでは濃い茶褐色が染まる。

ヤブマオの沸騰を待つ間、木綿の布地に絵を描く。

絵の具は、樫の葉から採集した「黒」と「グレイ」である。樫の葉を三日間水に漬け込んでおき、

古鉄と一緒に煮沸すると「黒」を染める染液が得られる。これに墨液と柿渋を少量ずつ混ぜ、

絵の具としたのである。この手法は、西米良村小川エコミュージアムでの古民家の塗装、

平和台公園「森のこども園」での「森のアート」でも実験済み。

テーマは「森」「風」「魚」などとした。昨日、経験した沢遊びと、今、森の中に存在することそのものが、

子どもたちの造形感覚に反映されるはずである。

ペンは木の枝で作り、筆は木の葉や笹の葉を利用した。たちまち子どもたちの

「色」と「かたち」の遊び→冒険→造形が始まる。手を使ったペインティングもそのひとつ。

描き終わったら、川辺に並べて干す。これが即席の展覧会に。

だが、まだこの段階は完成ではない。

火にかけたヤブマオは、沸騰後、約20分で葉を取り出す。赤褐色の染液が得られた。

これに絵を描いた布地を入れ、染めるのである。

ヤブマオを煮沸して得られた煎液に、樫の葉の染料で絵を描いたバンダナ生地を入れる。

たちまち布は黄色味を帯びた茶色に染まる。子どもたちから歓声が上がるが、

まだ「染め」の段階ではない。この状態で、火を強め、20分ほど沸騰させる。

別の容器に水を入れ、酢酸銅を入れる。水があざやかなブルーになる。これが染液である。

この中に布地を入れると、濃い目の黄褐色に発色する。「木綿の銅媒染」である。

染液に漬け込んでおく間、子どもたちの水辺の遊びが始まる。生簀を作り、

釣った魚を生かしておく子。カニを捕まえてきた子。親子で釣りを続けるグループも。

30分ほどで染め上がった。流水で洗い、完成。皆で見せ合う、楽しい時間。

森や魚、木の葉などをデザインした作品、抽象画のような作品は、「風の音」や「森の物語」。

全部を紹介できないのが残念。

草原の風がくれた色、クララで山鳩色(青白橡)が染まった

[空想の森の草木染め<11>]

その根が、口にするとくらくらと目眩がするほど苦いことから付けられた名だという。

九州では、阿蘇・九重・由布院などの草原に自生する。

風が吹きわたる高原に郭公の声が響き、ひときわ高く丈を伸ばしたこの草が、

黄色みがかった遠慮がちな花を咲かせている時が、染色に適している。

12年ぶりに訪ねた由布院の草原には、強い風が吹いていた。

以前、採集した地点を探し回ったが、クララの群落は見当たらなかった。

クララは、草原の中で、半ば孤立したような小規模の群落を作る。実でも増える。

が、大規模な群落を形成するには至らない。根は強靭で、何度刈り取られても、

またその場所に芽を出す。しぶとさと、遠慮深さをあわせ持ったような草である。

第二次大戦中は、その繊維が軍服の素材として用いられたため、出荷されたこともあったらしい。

風の中を、あちらこちらと車を走らせたが、この日は採集することが出来ずに日が暮れた。

植生の変化があったのか、分布地に変化があったのかは確認しなかった。

翌日、由布院から宮崎へと向かう道筋の、県境に近い大野川の岸辺で小さな群落を見つけた。

高千穂方面から流れ下ってきた大きな川を背景に、雨に濡れているクララを少量いただき、持ち帰った。

まずは1時間ほど煮沸し、煎液を得る。黄色味がかった薄茶色の液が得られた。

この液に、ウールを入れ、煮沸。別の容器に水をたっぷりと入れ、

硫酸銅と酒石英少量を入れかき混ぜ(つまり銅媒染である)

先ほどのウールの糸を入れて約30分煮沸。

淡い黄色味を帯びた薄緑が染まった。古名で調べると、鶸(ひわ)色、青白橡(あおしろつるばみ)

に近い色である。鶸とは、スズメ・アトリ科の小鳥で古くから、マヒワ,カワラヒワ,ベニヒワ,コベニヒワ

の四種を総称してヒワと呼ぶらしい。胸の毛色が光沢のある美しい薄緑であることから、

古くから「鶸色」呼ばれて親しまれた。染め重ねると、色はやや深みを増し「青白橡(あおしろつるばみ)」

に近づいた。この色は山鳩色とも呼ばれるから、連想しやすい。

別の容器では鉄媒染でシルクのマフラーを染めた。これは「銀鼠」あるいは「利休鼠」、

またはその二つをあわせたような、さっくりと渋いグレイが染まった。

クララはミョウバン媒染で鮮やかな黄色が得られるが、今回は分量が足りなかった。

合歓の葉でオリーブグリーンと鮮やかな黄色が染まった

[空想の森の草木染め<10>]

宮崎県国富町深年を流れる後川沿いにある「里山さっちゃん自然園国富」では、

敷地内にある水源から水を引き、水車を回して発電する小規模発電、

ジオトープの手法による湿原の復元、里山の森づくりなどに取り組んでいる。

後川は法華嶽を源流とする小さな川だが、川沿いにはのどかな農村風景と里山が続いている。

湿地の中にある水辺には、すでにタガメやイモリ、ミズスマシ、メダカなどが泳ぎ、

初夏の夕べを飾ってゲンジボタルとヒメボタルが同時に飛び交う光景もみられた。

6月25日、第一回ワークショップとして、この里山の森に入り、染料になる植物、

薬草として利用できる植物などを採集し、絹の布を染め、薬草茶を作って飲むワークショップをが開催。

この作業により、里山の植生を知り、薬草、染料、食材などとして利用できる植物を残し、

育てながら、ゆっくり時間をかけて里山の森を造ってゆくのがこのワークショップの目的である。

以下は当日の記録。前日まで、大雨洪水警報が出るほどの豪雨が降り続いたが、

この日は、小雨が降ったり止んだりする、梅雨時にしてはまずまずの作業日和となった。

水辺の道を歩く。道沿いに、苧麻、葛、赤芽柏、臭木、ヒメジョオン、セイタカアワダチソウ、

ドクダミ、オオバコなど、染料・薬草・食材となる植物が自生している。普段、見過ごしてしまいがちな

植物である。水辺にはハンゲショウ(半夏生)の花が咲き始め、崖をヤマアジサイの花が彩っている。

合歓の木が花を付けている。今日は、この葉をいただき、染めることにした。

葉を採集する時は、茎の部分を持って枝の下方へ軽く引っ張ると、ぽきりと採れる。

この方法だと木をいためることなく採集できる。下枝や脇のほうの枝を選び、

主幹にダメージを与えないようにすることも採集の心得。

山へ入る。切り開かれた小道の横のニワトコの葉を採集。ニワトコは「接骨木」と呼ばれる薬草。

接骨木(セッコツボク)の名は、枝や幹を煎じて水あめ状になったものを、

骨折の治療の際の湿布剤として用いたことからつけられたものだが、若葉は天ぷら、

葉煎じてをニワトコ茶、花や種子を酒に漬け込むと薬酒となり、利用価値の高い植物である。

節くれだった樹幹に野生のキクラゲがよく発生する、というと、ああ、あの木か、と頷く人も多い。

地味だが、里山では馴染み深い木といえる。また、神事に使う

木幣(ケズリカケやアイヌのイナウのようなもの)を作ったり、魔よけや田植え祭りの際に

稲苗の代わりに用いられたりと、古くから神事に関連した。

さて、ここからが合歓の葉の染色である。写真左は採集してきた植物。

まず、合歓の葉をバケットに入れ、沸騰後約30分煮沸。

布には「絞り」を入れておく。ビニールひもなどで強くくくった部分だけに染液が染み込まず、

文様となる。これが絞りである。絞りの技法は、たとえば、魏志倭人伝に卑弥呼が中国に

「斑布」を献上したというという記述があり、これを「絣」だという考古学者がいて驚いたことがあるが、

こんな時代に日本で絣が織られていたということはあり得ず、「斑布」とは「絞り」であると考えられる。

絞りは単純だけれど計算外の面白いデザインが得られる技法なのである。

30分ほどで黄色い煎液が得られる。煎液を別の容器に取る。

これに「絞り」を終えた布を入れ、沸騰後15分ほど煮沸。

布が黄色に着色するが、これはまだ仕上げではない。

手前の容器に、媒染剤「木酢酸鉄」を混ぜた水が入っている。これに布を浸けて、

約15分煮沸。布が深緑色になる。

この状態でお昼ご飯。約1時間ほど染液に漬け込んでおく。

昼食後、水で濯いだ布をもとの煎液に戻し、煮沸して染め上がり。

☆

翌日、合歓の古木から一枝をいただき、黄色を染めることに。

「里山さっちゃん自然園」の本部にはプレハブの小屋が建っていて、山から引いた飲み水が

流れ落ちていたり、その水が鯉が飼われている池に流れ込み、メダカやミズスマシや

タガメの棲む水辺になったりしている。その小屋は主の徳満さんの手製の机や椅子、

さまざまな植物標本、古民具などもあって、さながら生きた博物館の趣である。

そして、小屋の一角には料理人でもある徳満さん自慢の竈と大釜、木製の火鉢

などが据えられており、調理場も併設されている。ここで、採集してきた薬草で「薬草茶」を作り、

薬草の天丼を作って味わったのである。薬草茶のベースはニワトコの葉とドクダミ。

それに柿の葉を加えて甘味を出し、カラスザンショウを加えると香り高いお茶ができる。

カラスザンショウのアルカロイド含有量については前回調べたので大丈夫。

豆腐の味噌汁にヨメナの若葉を入れ、合歓の花びらを浮かせたものも可憐で美味しく仕上がった。

天丼も絶品。この日、天ぷらに使われた薬草の主なものを列挙しておこう。

〈ヨメナ、ネムの花、ニワトコ、ドクダミ、カラスザンショウ、クサギ、アカメガシワ、オオバコ、ヒメジョオン〉

さて、午後は、合歓の葉で黄色を染めることに。午前中に葉を採集した合歓の木は、

若木だったため、色が出にくく、媒染剤を足したり、何度も揉み込んだりしていた。

色素を搾り出している、という感じを受けたので、午後は川沿いに聳えている古木の枝から葉を採集した。

染めの手順は、鉄媒染と一緒だが、黄色は「ミョウバン媒染」である。

染液に布を浸けるとたちまち鮮明な黄色が発色して歓声が上がった。

あざやかな染め上がり。

ところで、合歓の木の薬効について概略を記しておく。

◇

合歓の木は夏から秋に樹皮・葉を採取して日干しにして乾燥させる。

これを合歓(ごうかん)、合歓皮(ごうかんひ)といい、

利尿、強壮、、鎮痛、腰痛、打ち身、腫れ物、水虫、手のあれ、精神安定などに用いる。

関節・腰痛には、合歓皮(ごうかんひ)10~15グラムを水約0.5リットルで

煎じて1日2~3回に分けて服用。

関節痛や腰痛の塗布には、合歓皮(ごうかんひ)10~15グラムを水約0.3リットルで煎じて、

煎じ液を患部に塗る。

捻挫には、樹皮を黒焼きにしてキハダの粉末を半量づつ混ぜて酢と練り合わせて患部に塗布。

水虫、手のあれには、乾燥した葉・小枝50グラムと塩小さじ1杯を混ぜて、

水約0.5リットルで煎じて冷めてから、患部を洗う。

関節痛、腰痛、打ち身、捻挫などの、浴湯料には、乾燥した葉、小枝、樹皮を適量

布袋に入れて鍋などで煮出してから風呂に入れて入浴など多くの薬効がある。

名前の由来は、鳥の羽に似た葉が夜には、自然に閉じて木が眠ったように見えることから、

眠りの木=ネムノキという名がついたという。

また、漢名の合歓(ごうかん)は、夜になると葉と葉が閉じて合ったように見える様子から、

夫婦の合歓(ごうかん)=幸福にたとえた。

江戸時代の儒学者・博物学者であり、「養生訓」を著した貝原益軒は「この木を植えると人の怒りを除き、

若葉を食べると五臓を安んじ、気をやわらげる」と言っている。

英名はシルク・ツリー(絹の樹木)で、多数のピンクの雄しべを絹に見立てたもの。

空想の森の草木染め<9>

[樫の葉の染色]

古民家を樫の葉からいただいた「黒」で塗装した

平成の桃源郷/西米良村おがわエコミュージアム

古民家再生プロジェクトより

(1)

まだ蕾だった梅の花はすでに盛りを過ぎ、早咲きの山桜が米良の山脈に春の到来を告げている。

桃の花も咲き始めたものがあり、山里は、種々の花が一時に開いて、まさに桃源郷の趣である。

今回、家の東側にそびえている樫の古木の枝を少しだけいただき、染料を作って、

それで建物の柱や梁を塗装する塗料を作ってみようとする実験である。

現代建築の塗装工程では多種多様のペンキや建築塗料が準備されていて、

ホームセンターなどで簡単に入手できるが、自然素材による塗装もまた

エコミュージアムの手法の一つに加えておきたいのである。

樫の葉による布染め「柴染め(しばぞめ=ふしぞめ)」と呼ばれて平安時代頃には

すでに定着している技法である。黒が染まる。黒を染める染料は、

五倍子(ヌルデの木に付く寄生虫の巣。既婚婦人の歯を染めるお歯黒に用いられた)が

附子(ふし)と呼ばれることから、関連しているかもしれない。

採集した樫の葉は、三日間、ひたひたの水に浸しておく。半分に胴切りにしたドラム缶があったから、

それを利用した。片付けの際に出た古材を燃やす焚き火の脇に置き、沸騰させる。

一時間ほどで、黒い染液が得られた。ドラム缶に赤錆が付いていたから、

すでに鉄媒染の条件を満たしていると思われる。

この染液に木酢酸鉄と柿渋、墨液をそれぞれ少量ずつ混ぜて「黒」の塗料とした。

木酢酸鉄は布染めの媒染剤であるが、このままでは木材は染まらない。

それで墨液を混ぜ、柿渋で茶系の色を加えるのである。

数種類の板切れに塗ってみたら、ほどよい色合いとなった。早速、柱を着色。

建物全体を塗装する際には、少しずつ工夫と遊び心を加えればよいだろう。

(2)

西米良村小川「小川エコミュージアム」古民家再生の仕事は、まだ途中だが、

樫の葉からいただいた染料「黒」によって、外観が整い、ようやくこの古民家ギャラリーの

「すがた」が見えはじめてきた。

昨年夏の状態とこの春の状態を併記しておこう。

樫の葉から「黒」の塗料を得る方法について、問い合わせが多かったので、

ここでおさらいしておこう。

塗装前

塗装後

まず、樫の葉(古木が良い)を3日間、水に浸しておく。それを1時間程度煎じると黒褐色の煎液が得られる。

これに媒染剤・木酢酸鉄を入れると、「黒」の染液が得られるのである。布はこれで煮沸すれば染まる。

これを「柴染め」といい、平安時代にはすでに染色技法として定着していたとみられる。

この染液だけでは、木材は真っ黒にはならない。そこで一工夫。染液に墨汁を少量と柿渋を加える。

墨汁よりも竈の煤や細かく砕いてすりつぶした木炭のほうが良いが、墨汁は簡略な方法である。

墨に含まれるカーボンが強度と黒さを増すのである。柿渋は色の深みを出して

木質の良さを引き出すすとともに、木質に浸透して防腐剤・保存剤の役割も果たす。

染液は保存してそのつど使える。黒を強調したい場合は、アクリル系の水性塗料を少量混入してもよい。

今どき、塗料は、どのような色合いのものでもホームセンターなどで簡単に買えるが、

この手法も便利で予算を節約できる方法である。なにより、「自然からいただいた色」という気分がいい。

染色は、古代における「科学」であっただろう。「自然科学」と言い換えても良い。

鉱物や植物から鮮明な「色」を引き出す技術者は、脅威のマジシャン=アルチザンであり、呪術者でもあった。現代における染色も、古代の技法をベースとしながら、少しだけ現代科学の力を導入すれば、

地域資源を活かすより有効な手段となるのである。

空想の森の草木染め〈8〉

[タブノキ(﨓)の染色]

タブノキで「銀鼠」が染まった

森へ行く道に大きく差し出て、行く手をふさいでいたタブノキを一本、切り倒した。

一本の樹幹から枝分かれしたものが、それぞれ独立して、株立ちのように枝葉を繁らせ、

小さな樹林を形成しているのである。

タブノキは、楠や樫、椎などともに照葉樹林を代表する樹木で、大木になる。

楠に似た微香がある。タブノキは、八丈島では「黄八丈」の染料として使用される。

椿の灰汁媒染で「鳶色」が染まるという。

八丈島では樹皮を用いるが、今回は、葉と小枝を使い、

鉄媒染でシルクストール、シルクマフラー、綿麻パンツを染めた。

□まずは葉と小枝を細かく千切り、水洗いして約1時間煮沸。

シナモンの香りが工房一杯に満ちた。

□暗褐色の煎液が得られた。

□布地を水洗いし、煎液に入れ、約30分煮沸。

この時点では色の変化は出ない。

□媒染剤の入った水に布地を入れ、染める。

約15分浸けておくと、銀鼠色に染まった。

さらに約5分、タブノキの染液に浸けて染め重ね。

・綿麻パンツは深いグレイ

・シルクストールは赤紫がかったグレイ

・シルクストールをアカソの残液で染め重ねると濃い緑灰色

・シルクマフラーをタブノキの染液一回染めで淡い緑灰色

にそれぞれ染まった。森の中ではあまり目立たない樹種だが貴重な染料である。

さて、このグレイは日本の伝統色でいう「銀鼠(ぎんねず)」に近い色調である。

掲載写真は染めあがった直後だが、秋の陽に干して乾くと、

白銀のような落ち着いた薄鼠色になったのである。

[アメリカセンダングサの染色]

「ほいと草」で秋の陽の色を移す金茶が染まった

春から夏へかけて、草薮の中にある時は、まったく目立たず、

畑の脇の草切りをするときなどには、弱い茎はすぐに折れ、倒れて踏みつけられてしまう。

薄い黄色の小さな花もこれといった特徴はなく、やはり路傍で見過ごされてしまう。

おそらく、食用にもなるまい。

ところが、秋が深まり、すべての草木が紅葉を終え、落葉してしまう頃、

この草の実が俄然、存在感を示す。筆先をぶつ切りにして束ねたような、

直径5ミリ、花茎の長さ1センチほどの花束の一本一本が茶褐色の鋭い棘となって、

人といわず、動物といわず取り付いて離れず、それが靴下やセーター、

毛皮などであれば、中へ中へと深々と喰い込んでゆき、ついには肌にチクチクと刺さる。

冬に獲物を追って野山を駆ける犬などは、身体中にこの実をくっつけて帰って来て、

飼い主を閉口させる。まことに不愉快な子孫繁栄術を持つ草なのである。

ほいとうと 呼ばれる村の しぐれかな

山頭火

上句は放浪の俳人・種田山頭火が、熊本・宮崎を経て大分から

湯布院へと向かった旅の途中に「ホイト、ホイト」と呼ばれ、

子供たちから石を投げられた辛さを詠んだ句である。

「ほいと」とは「こじき=乞食」の蔑称で、もともとの乞食(こつじき)修行をする

仏僧の意味から物乞いをする貧しい人々へと価値観が著しく低下した呼称である。

このいやな草がホイト草と呼ばれるゆえんであろう。

ひっつき虫、ひっつき草、ホイト草などと呼ばれるアメリカ原産の、

嫌われもののこの草は、染料としてはなかなか魅力的である。

銅媒染で初秋の陽の色を映したような金茶が染まり、

アルミ媒染で薄い黄色、鉄媒染でオリーブ色などが染まるのである。

今回は、シルク20%・麻80パーセントの布地とシルクの靴下をミョウバン媒染で染めてみた。

□採集してきたアメリカセンダングサを細かくカットし、水洗いして約30分煮沸する。

□赤い煎液が得られる。これにミョウバン液に浸した布を入れ、さらに煮沸する。

□20分ぐらいで黄色に染まってきた。

さらに30分煮沸し、冷ますとシルク20%、

麻80パーセントの布地が金色がかった茶色に染まったのである。

秋の陽の色を映したような風合いである。

□靴下は椿のアクで染め重ねると、鮮やかなオレンジ色となった。

これも思いがけない発色。

自然の神秘を実感する瞬間である。

空想の森の草木染め<6>

[ガマズミの染色]

ガマズミで淡い柿色「洒落柿」が染まった

古い染色の資料を見ていたら、「ズミ」という染料名が見つかった。

それで、調べていたら、「ガマズミ」に遭遇した。

「ズミ」と「ガマズミ」はたぶん異なる樹木だろうが、

取り急ぎ、「ガマズミ」で染めてみることにした。

というのは、近くの林の縁で、ガマズミの紅葉が始まっているのを

通りがかりに見たばかりだったからである。

ガマズミは、初秋、小さな赤い宝石のような実を付ける。

そのつややかな実を、子供の頃、山道を歩いて帰りながら、

摘み取って食べた記憶がある。酸味の強いその実が、じつは疲労回復に効用があり、

東北地方では、昔、マタギが用いたという伝承がある。

山の子たちは、きわめて自然にそのことを知っていたのだろう。

「ガマズミ」の語源には諸説あるが、その幹または枝が固く柔軟性があることから

鎌の柄や玄能の柄に用いられ、その実の酸っぱいことから「鎌柄―酸い実」が

縮まったとする説が有力だろう。実際、東北地方ではこのガマズミのことを

「ジョミ」「ゾミ」などと呼ぶらしいから、整合性がある。「染め―スミ」説は、

一般的かつ具体的な染色の記録が見つからず、説得力を欠く。

この酸っぱい実を、ホワイトリカーに浸けこむと果実酒ができるし、ジュースにしても美味いらしい。

□採集してきたガマズミの葉を細かく千切り、水洗いして約30分煮沸。

□黄褐色の煎液が得られた。

□煎液を濾して布を浸す。10分ほどで薄い黄色に染まった。

□その状態で約15分煮沸し、媒染剤(銅)を入れた水に浸して染める。

□やわらかな色調の柿茶に染まった。少し時期遅れかもしれないと心配したが、

思いがけない発色である。

古名の「薄柿」または「洒落柿」に近い色。「洒落柿」とは下染めを梅で染め、

その上に石灰を水で溶いて浸けておくと、梅の上色の赤味が抜けて

熟した柿の実のような色になることから名付けられたという。

シルクのマフラーは、柿の実の色というより、湯上りの若い女性の肌の色を連想させた。

空想の森の草木染め<5>

[アカメガシワ(赤芽柏)の染色]

赤芽柏の葉で紫がかった茶褐色「紫鳶」が染まった

アカメガシワ(赤目柏)は、春先に真っ先に芽吹く植物の仲間で、

新芽と葉茎が赤く目立つことからこの名を貰った。

ヌルデやタラノキ、楮、山桜などともに杉林が切り払われたり、

火事で焼けたりした後に芽生えてくる植物群のひとつで、パイオニア植物と呼ばれるが、

これが、縄文時代の生態系植物相だというから不思議なものだ。

そして、これらの植物が「山菜」「薬草」「染料」などして利用されるのであるから、

自然界の不思議に驚かざるを得ない。

アカメガシワは、樹皮または赤い新芽と葉茎を干したものが

胃潰瘍、胃癌などに効く薬草しても知られる。ただし野草茶に混ぜて

煎じると茶が黒くなることから、好みが分かれるようだ。

この広い葉は食べ物を乗せる用途も持ち、菜盛り葉とも呼ばれる。

古代より染色に用いられた。藍草で下染めした上に葉と樹皮で染め重ねると

純黒色が染まるという。アルミ媒染で黄茶色、錫媒染で黄色、鉄媒染で紫黒色、

銅媒染で焦茶色に染まり、真っ黒な小粒の種子は赤色の染料になる。

今回は、黄葉する直前の葉茎でセーター用ウール(毛糸)、黄葉して落葉した葉で絹糸を染めた。

赤芽柏の葉は、落葉したものでもよく、拾い集めて保存しておいても使える。

・葉を採集。細かくカットして、洗う。

・使う部分は葉と赤味の残る葉茎。

・糸は精錬しておく。

・煮沸する。沸騰後、15分で煎液が得られた。その煎液を布で濾すと暗黄褐色の煎液が得られた。

*この続きの画像は後日挿入します。

・毛糸を入れ、ゆっくりと回転させながら、全体に煎液を浸透させる。20分煮沸。

・水を沸騰させ、媒染剤(硫酸第一鉄・酒石英・蓚酸)を入れる。透明な黄緑色の染液が得られた。

・毛糸を入れ、糸を回転させながら全体に染液を浸透させ、染める。約20分で紫がかった黒に近いグレイに染まった。

・アンモニア溶水に浸すと、色は一層濃くなった。

「日本の伝統色」には「紫鳶」(むらさきとび)という色名があるが、これに近い色である。紫鳶は「蘇芳を主染料として染めた色」となっている。

空想の森の草木染め<4>

[ドングリの染色]

樫の実で「銀紫」が染まった

米良の山奥で、大量の樫の実を見つけたので、拾った。

ドングリ類は、猪や狸、野鼠など、山の動物たちの貴重な食物だが、

この冬は豊作だったのだろう。彼らの食べ残しが、

落ち葉とともに森の片隅に転がっていたのである。

「ドングリ」とは、檪(クヌギ)、小楢(コナラ)、樫(カシ)、椎(シイ)などの

ブナ科の植物の実(堅果類)の総称である。古名は橡(ツルバミ)というから、

橡の実(トチノミ)も含むのだろう。橡の実は、北国では美味しい橡餅になり、

宮崎県椎葉村などの九州脊梁山地の村では樫の実をつぶし、

水でさらしてあく抜きをしてコンニャクを作る。樫の実コンニャクは

山里の珍味として賞味される。椎の実は生で食べられる。その小さな黒い実を、

奥歯でかちりと噛み割って、白いデンプン質の実を取り出して食べる。

ほのかな甘みが合って、山の子どもたちの冬のおやつとして貴重であった。

楢、小楢、橡などは落葉するが、樫、椎などは落葉せず、照葉樹の森を形成する。

古代、ドングリ類で染めた茶系の色は橡色(つるばみいろ)と呼ばれ、重用された。

□ドングリの実を付ける樹木には次の様な種類がある。

・檪(クヌギ) ブナ科コナラ属の落葉高木。ドングリ類では最も大きい実を付ける。カブトムシやクワガタ虫の集まる木、シイタケの原木、武蔵野など、里山の風景を構成樹木などとして最も親しまれている木である。

・小楢(コナラ)檪の葉をやや小さくした感じの樹木。欅、山桜などともに落葉広葉樹林を形成する。晩秋に赤味がった黄色に黄葉する。古名は「柞(ははそ)」。実は小さく、先がとがっている。

・槲(カシワ) 柏とも書く。檪に似るが葉が広く大きい。葉を食物を包んだり柏餅に用いる。鉄媒染で黒茶が染まるという。

・白樫(シラカシ) 照葉樹林を代表する樹木。堅く、鉈の柄等に用いられる他、上質の炭の原料となる。平安時代には「黒袍」を染めたと枕草子に記されている。樹皮のアルカリ媒染で茶色、鉄媒染で黒が染まる。葉でも銀鼠色などが染まる。実は堅くて小さい。

・粗樫(アラカシ) 白樫と同種だが葉がやや大きい。茶系の色が染まる。

・水楢(ミズナラ) 檪に似るがやや大型。九州には少ない。

□樫の実の染色

ドングリ類の染色は、灰汁媒染による黄橡、鉄媒染による青み掛かった黒、

アルミ媒染でベージュ、鉄媒染で薄鼠色などが染まる。今回は白樫だけの実で染めた。

工程

□採集してきたドングリ(樫の実)を陽に干し、煮出す。茶色がかった染液が得られた。

□5回以上煮出しても色が出る。実が煮えて砕け、煎液が濁る場合があるが布で濾して使える。

□鉄媒染で思いがけない色が出た。紫がかった銀色である。上記のように、古来より、

ドングリ類では茶系とグレイ系の色が染められている。グレイ系(灰色)には銀鼠、

利休鼠、青鈍(あおにび)、梅鼠、紫鼠、空五倍子色(うつぶしいろ)、素鼠、灰汁色、

灰色等々さまざまな呼び名がある。今回、染め上がった布は、銀鼠または

梅鼠に近い色と思われるが、かすかに紫色がかっており、絹布の光沢と重なって、

古来の色名にもない「銀紫」と呼びたい風合いとなったのである

。自然の神秘であり、染色の醍醐味といえる瞬間であった。

空想の森の草木染め<3>

[五倍子の染色]

お歯黒の染料「五倍子」で紫が染まった

半世紀ほど前まで、九州の田舎町には、歯を黒く染めた婦人がいた。

「お歯黒」である。既婚者であることを示すその風習はすでに途絶えたが、

古い町屋の奥から出てきたその女性は、その歯の色によって一層、艶めかしく、

美しさを増すように感じられたものであった。

当時、山の女性は、山道でヌルデの葉に付いた瘤のようなものを見つけると、

大切に採集し、保存した。

それが、歯を黒く染める染料「附子鉄漿(フシカネ)」=「五倍子(ゴバイシ)」であった。

乾燥したその固形物を町の薬屋が定期的に買いに来ていた。

五倍子はヌルデの若葉に寄生するヌルデアブラムシの刺激により、

植物体の保護成分であるタンニン酸が集中して膨らんだ「虫瘤」である。

最初、小さな膨らみだった瘤=附子が徐々に膨張して

五倍ほどにもなることから五倍子と呼ばれるのである。

とは言っても、その大きさは最大10センチ程度であり、要するに虫の巣であって、

見栄えも決していいとはいえない。しかも、ヌルデはウルシやハゼの仲間であるから、

素手で触ったりすると激しくかぶれる場合がある。

現代生活からは敬遠される植物のひとついえるだろう。

この五倍子が、染料としては一級品である。鉄媒染で紫がかった黒が染まり、

塩化クロム媒染で薄茶色、藍で下染めして塩化クロムで発色すると

錆鼠(さびねず=グレイがかった青)が得られる。

ヌルデアブラムシの幼虫は苔類を食草とすることから、

環境汚染の少ない渓流沿いの山道などが採集地となる。

通常、蒸して乾燥したもの(中国産が多い)が用いられるが、採集してすぐに処理すれば、

咲き始めたばかりの山藤の花のような紫が染まる。

尾鈴山麓の山道で、五倍子を見つけた。すでに紅葉が始まっていた。

早速採集し、翌日には処理した。

まず、虫こぶを袋に入れ、15-15分間煮沸。

透明な煎液が得られた。

この作業を繰り返す。

7回ぐらい抽出できる。

絹の紬糸を準備。

媒染剤(木酢酸鉄)を入れた染液に糸を入れ、染める。

光沢を持った紫が染まった。

咲き始めた山藤の花の色を連想した。

空想の森の草木染め<2>

[朴の葉の染織<2〉]

朴の葉で暖色の黄色(黄朽葉)が染まった。

朴の森が色づいた。30センチほどもある葉が、それぞれ、

黄褐色から茶褐色へと変色しながら、

次々と落葉するのである。

北の国では、この葉を拾い集め、水洗いして三日ほど塩水に浸け、

それから乾燥させて

紙と紙の間に挟んで保存するという。

それが、名物「朴葉味噌」の素材となるのである。

色づき始めた朴の葉を集め、ミョウバン媒染で、ウールと麻の混紡の布地、

木綿の布地、シルクの手袋を染めた。

□茶褐色の煎液が得られた。

□煎液を別々の容器に取り、ミョウバンで先媒染した布地を入れ、約30分煮沸する

□最初、黄色がかった茶色に染まり、時間が経つにつれ、濃くなってゆく。

□温かみのある黄色が染まった。

黄色系の色にも生地の違いや染めの頃合いなどによって

少しずつ色目に違いが出る。

左は麻ウール混紡、右はやや縮みの入った楊柳綿。

左/楊柳綿・麻ウール混紡 右/シルクの手袋

長崎盛輝著「日本の伝統色」(青幻舎)で色名を検索してみると、

「黄橡(きつるばみ)」と「黄朽葉(きくちば」にもっとも近い色と思われた。

黄橡とは、橡(つるばみ=くぬぎの実)煎汁と灰汁によって染めた黄褐色をいい、

黄朽葉は、朽葉色から分化した呼称のひとつで、梔子(クチナシ)と茜(アカネ)の

重ね染めまたは刈安(カリヤス)を多く用いた茜との重ね染めであり、いずれも

やや赤茶味を帯びた黄色のことである。

今回、朴の葉でこの黄色が染まったことは、偶然ではなく、あらかじめ用意されていたような

色の発見であったように思えてならない。

空想の森の草木染め<1>

[朴の葉の染色<1〉]

朴の葉で木綿の布を染めた

森に、ほのかな香りが漂っていた。祭りの広場にたちこめる綿菓子の匂い、

または上質のシナモンティーの香りに似ていた。それは数年前の秋、高千穂の森で体験した、

桂の木が落葉するときに放つ芳香に似ていた。それで、「朴の葉」の香りであることがわかった。

朴の木は、山地に多い落葉高木で、日本特産の樹木といわれる。

6月、香りの高い大きな白い花を咲かせる。殺菌作用をもつことから、

古くから葉に食物を盛ったり包んだりして使われた。朴葉寿司や朴葉味噌はその名残である。

杯の上に敷かれた朴葉と思われる古墳からの発掘例がある。

樹皮は「和厚木(わこうぼく)と呼ばれ、下痢、腹痛、便秘などの薬効がある。

気の流れを良くするともいい、肺に働いて呼吸困難、喘息にも効くといわれる。

花をホワイトリカーに浸けこむと香りの強い「花酒」が出来る。

染色には樹皮を細かく切り、水煮浸して熱し、煎汁をとり、煮染する。

アルミ媒染で薄茶色、銅媒染で茶色、鉄媒染で鼠色が染まる。

茶臼原自然芸術館の建物には石井十次たちが植えた100年物の杉が使われているが、

その100年の森を伐採し、杉の木を切り出した後に、200本ずつの山桜と朴の木、

山桑が植栽されたが、その朴の木が生長し、森を形成しはじめたのである。

落葉が始まった朴の森で、まだ青味の残る葉を採集し、木綿の布地を染めることにした。

□染色の工程

□採集してきた朴の葉を水洗いし、千切って約30分煎じる。

□濃い茶系の煎液が得られた。続けて約1時間煮沸。良い香りが工房内に漂った。

朴の葉に味噌を乗せ、野菜や白身の魚などを包み込んで焼くと

朴葉の香りと味噌の味とがミックスして美味いが、

その朴葉味噌焼きを思い出させる香りである。

□精錬しておいた布地を入れ、かき混ぜながら焼く15分煮沸。

布が薄いベージュ系の色に染まり始めた。

□一時間ほど放冷し、取り出して脱水、「鉄媒染」にかかる。

□木酢酸鉄を水に溶かし布を入れてよく揉み込むように媒染。

深緑がかった灰色に染まった。

□15分ほど浸し、濯いでもう一度染液に入れ、約15分煮沸。

□深みのあるオリーブグレイが染まった(文様は木立の影)。